相传远古时代有两位传奇人物,黄帝与炎帝(又名神农)。历史学家虽不能确定他们是否真正存在,但可以确定他们的年代大概是公元前2500-2700年。两人都被认为是中医药始祖之一,对中医药贡献良多。

相传远古时代有两位传奇人物,黄帝与炎帝(又名神农)。历史学家虽不能确定他们是否真正存在,但可以确定他们的年代大概是公元前2500-2700年。两人都被认为是中医药始祖之一,对中医药贡献良多。

商人民居住在中国境内的黄河盆地,被认为是中国最早的祖先之一。他们行医的方式非常原始,往往将迷信、传说及治疗经验结合应用。据当时出土的水牛及乌龟甲骨文记载,已有数种疾病的描述和治疗方法,人们以酒及热水作药物,利用针及青铜刀作术具。相传以汤液治病始自此期。

商人民居住在中国境内的黄河盆地,被认为是中国最早的祖先之一。他们行医的方式非常原始,往往将迷信、传说及治疗经验结合应用。据当时出土的水牛及乌龟甲骨文记载,已有数种疾病的描述和治疗方法,人们以酒及热水作药物,利用针及青铜刀作术具。相传以汤液治病始自此期。

周朝医药当比商代为进步,但皆集中在王宫,并已有制度。根据《周礼》的记载,东周时期已存在有系统的医疗组织,宫廷医师需接受不同的专科训练,例如疾医负责疾病治疗工作,属现代医学的内科,疡医负责治疗疮伤、皮肤病、骨折或其他创伤,食医负责王宫内饮食调配,相当于今日的营养师。

周朝医药当比商代为进步,但皆集中在王宫,并已有制度。根据《周礼》的记载,东周时期已存在有系统的医疗组织,宫廷医师需接受不同的专科训练,例如疾医负责疾病治疗工作,属现代医学的内科,疡医负责治疗疮伤、皮肤病、骨折或其他创伤,食医负责王宫内饮食调配,相当于今日的营养师。

《神农本草经》是汉代的重要著作,中国处于农业社会,是以产生治病的本草记录,并以植物

为主。此书是后人托名"神农"之作,成书时间不详,估计约在公元前1或2世纪,是中国最早期的完整中药学文献。

《神农本草经》是汉代的重要著作,中国处于农业社会,是以产生治病的本草记录,并以植物

为主。此书是后人托名"神农"之作,成书时间不详,估计约在公元前1或2世纪,是中国最早期的完整中药学文献。

王叔和(公元265 ~

317年)是魏晋间的名医,所着的《脉经》集古代诊脉法的大成,并结合自己的临床经验。此书定脉象为24种如浮、滑、沉、弱等并有简明扼要的叙述。以动脉搏动的深浅、快慢、强度、节律及脉波形态等诊断病情及考察疗效。

王叔和(公元265 ~

317年)是魏晋间的名医,所着的《脉经》集古代诊脉法的大成,并结合自己的临床经验。此书定脉象为24种如浮、滑、沉、弱等并有简明扼要的叙述。以动脉搏动的深浅、快慢、强度、节律及脉波形态等诊断病情及考察疗效。

巢元方是一位太医博士,即是皇帝的医师。公元

610年,巢被隋政府指派编写《诸病源候论》。这书共 50卷分67节,论述了

1,700种病症。反映早在隋代就对病源的探讨,发病机理的分析,以及对症候的描述方面,有了相当深入、系统地探索,是中国最早的病因证候学记录。

巢元方是一位太医博士,即是皇帝的医师。公元

610年,巢被隋政府指派编写《诸病源候论》。这书共 50卷分67节,论述了

1,700种病症。反映早在隋代就对病源的探讨,发病机理的分析,以及对症候的描述方面,有了相当深入、系统地探索,是中国最早的病因证候学记录。

宋代还专设"校正医书局"

,集中了一批著名医学家及其他学者,有计划地对历代重要医籍进行搜集、整理、考证、校勘。很多医籍如《素问》、《神农本草经》

都是经此次校订、刊行后流传下来的。此外对著名医籍又进行了大量研究工作,例如《黄帝内经》、《伤寒论》

宋代还专设"校正医书局"

,集中了一批著名医学家及其他学者,有计划地对历代重要医籍进行搜集、整理、考证、校勘。很多医籍如《素问》、《神农本草经》

都是经此次校订、刊行后流传下来的。此外对著名医籍又进行了大量研究工作,例如《黄帝内经》、《伤寒论》

元代皇家厨师忽思慧,于1330年撰《饮膳正要》从健康人的实际饮食需要出发,以正常人膳食标准立论,制定了一般饮食卫生法则。图文并茂,为中国第一部完整的饮食卫生与食治疗法的专书。也是一部古代有价值的食谱。他特别提倡中庸之道,认为饮食要平均配合,不可过量。

元代皇家厨师忽思慧,于1330年撰《饮膳正要》从健康人的实际饮食需要出发,以正常人膳食标准立论,制定了一般饮食卫生法则。图文并茂,为中国第一部完整的饮食卫生与食治疗法的专书。也是一部古代有价值的食谱。他特别提倡中庸之道,认为饮食要平均配合,不可过量。

明代有很多名医,并出版了非常多的著作,对于中医药的发展贡献很大。这时期医家们仍旧沿袭先前医学经典继续发展,继承金元时代医家们提出的医学主张,明代也出现不同学术流派,各家互相激烈争论。当时主要分为滋阴、温补以及明末出现的温病学派。

明代有很多名医,并出版了非常多的著作,对于中医药的发展贡献很大。这时期医家们仍旧沿袭先前医学经典继续发展,继承金元时代医家们提出的医学主张,明代也出现不同学术流派,各家互相激烈争论。当时主要分为滋阴、温补以及明末出现的温病学派。

晚清时期,虽然中医面对西方医学严峻的考验,医家们继续拥护《伤寒论》、"寒凉派"、《神农本草经》以及其他传统中医理论,中医学仍旧受到普遍支持。王士雄(1808-66),终其一生研究温病,撰写《温热经纬》一书。柳宝诒(1842-1901)的

晚清时期,虽然中医面对西方医学严峻的考验,医家们继续拥护《伤寒论》、"寒凉派"、《神农本草经》以及其他传统中医理论,中医学仍旧受到普遍支持。王士雄(1808-66),终其一生研究温病,撰写《温热经纬》一书。柳宝诒(1842-1901)的

中医指中国传统医学,它承载着中国古代人民同疾病作斗争的经验和理论知识。是我国一项民族文化遗产。它是在古代朴素的唯物论和自发的辨证法思想指导下,通过长期医疗实践逐步形成并发展为独特的医学理论体系。

中医指中国传统医学,它承载着中国古代人民同疾病作斗争的经验和理论知识。是我国一项民族文化遗产。它是在古代朴素的唯物论和自发的辨证法思想指导下,通过长期医疗实践逐步形成并发展为独特的医学理论体系。

黄帝与炎帝(神农)传说中的中医药始祖。

黄帝与炎帝(神农)传说中的中医药始祖。

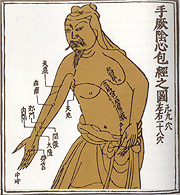

扁鹊四诊法奠基,脉学先驱。

华佗外科鼻祖,麻沸散首创。

张仲景《伤寒杂病论》创六经辨证,著《伤寒论》。

李时珍《本草纲目》《本草纲目》集药学大成。孙思邈千金方立典,大医精诚倡。